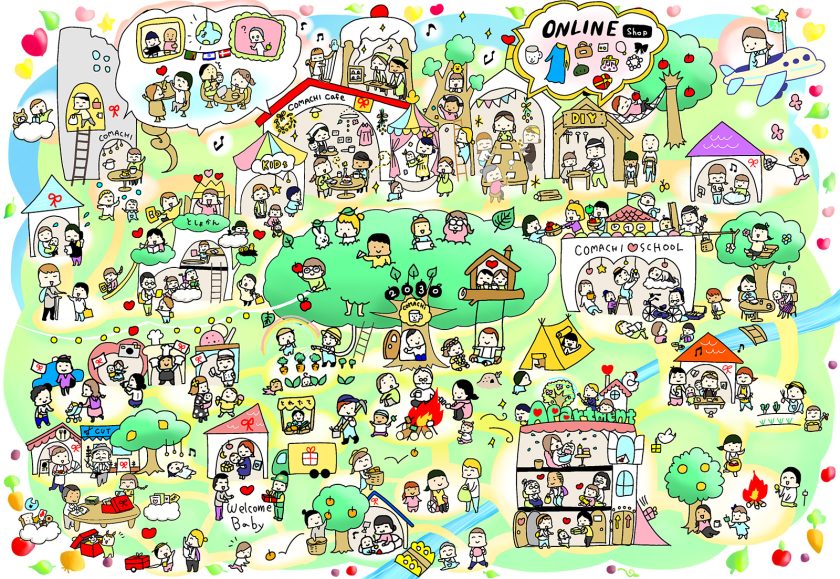

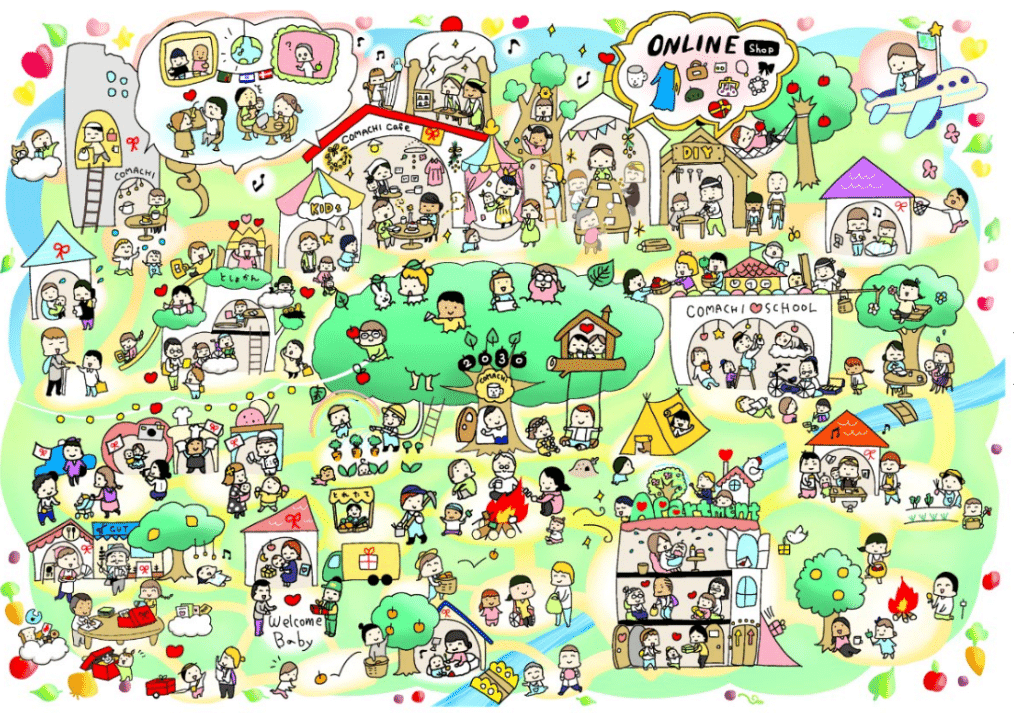

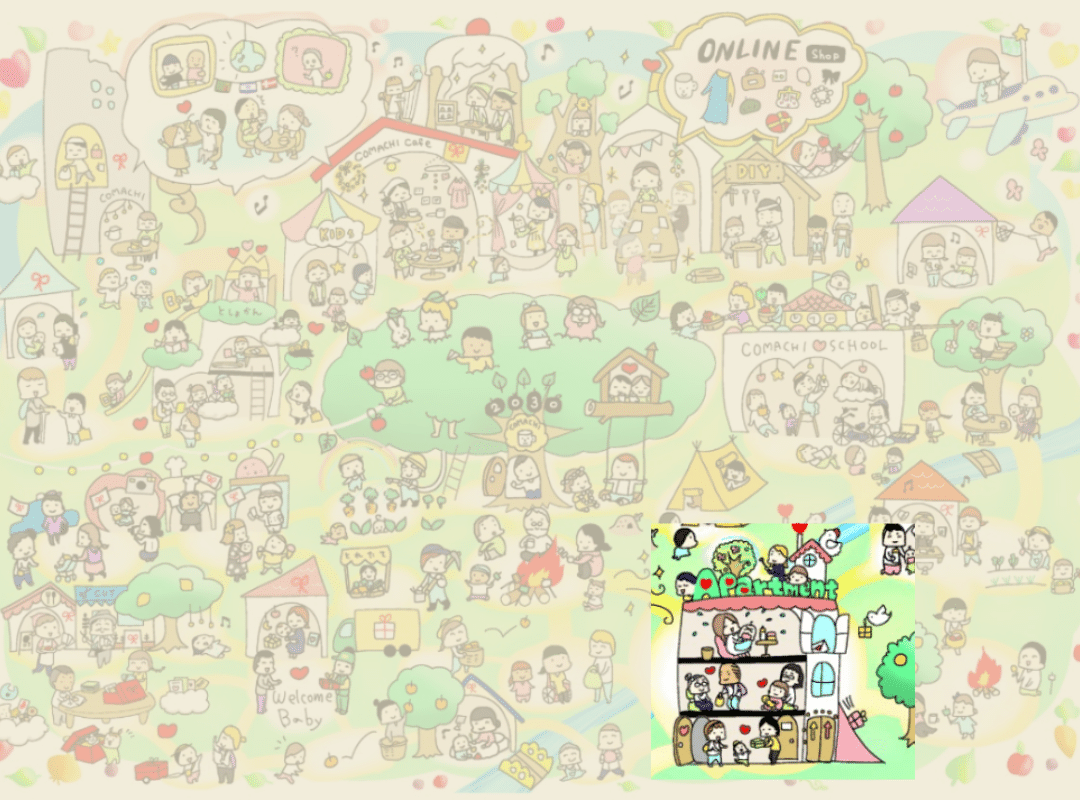

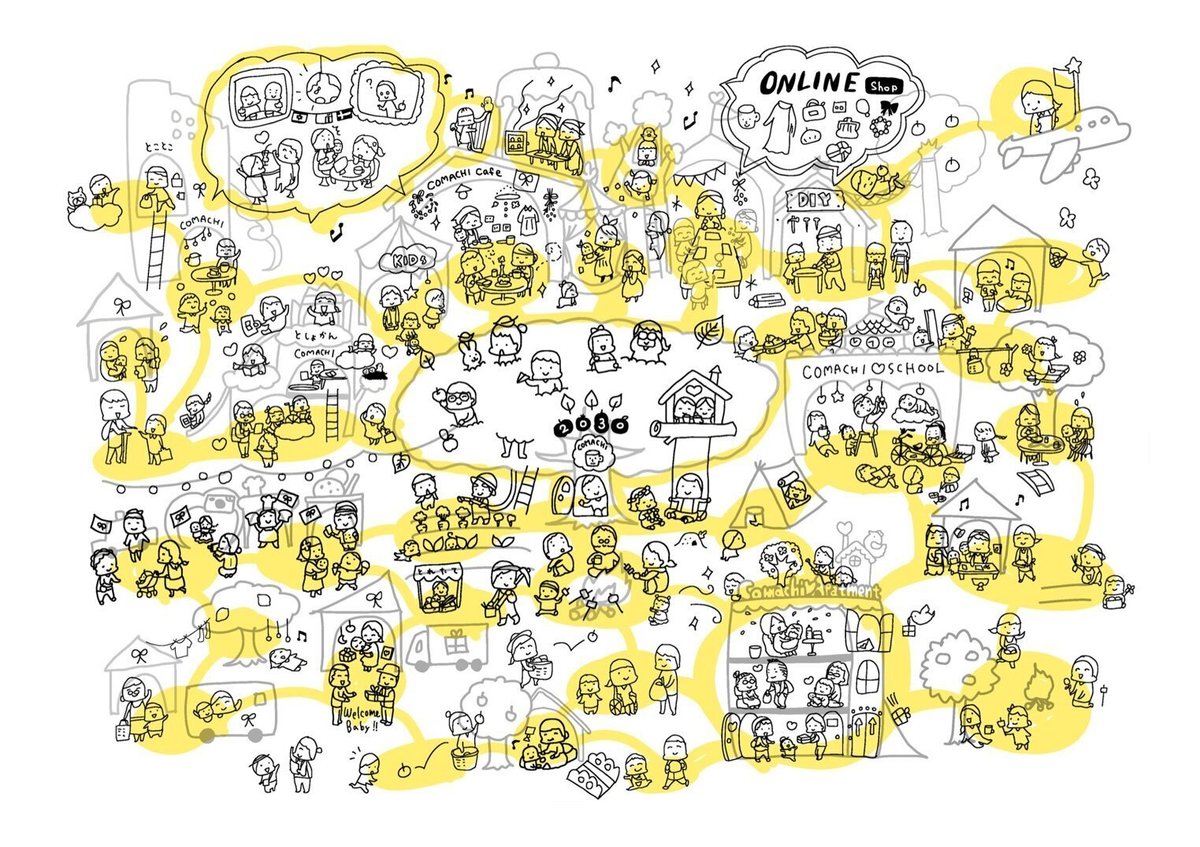

こまちぷらすの2030年のビジョンの絵。

このそれぞれの絵はどういう意味か教えて♪と言われることが増えました。この絵を自分たちの団体でもつくりたいと呼ばれることも増え、また、全く違う場や業態においてこの絵を参考に「ビジョンの『絵』」をつくったという話も聞いたりして時々驚きます。

先日とある方と話をしていて、この絵に触れながら、

「説明しすぎても伝わらない。

絵=雰囲気は感じるもの。説明だと伝わらないもの。

文字=論理的に理解する。何故何の為にが大事。

こまちぷらすのビジョンは、絵だから伝わるこまちぷらすがある」

(※大分要約しました)

と評していただきました。文字とロジックでより伝わる人もいれば絵と感覚・感性でより伝わる人もいる。

その「絵と感性」で表現しているビジョンを、また「文字とロジック」でかみ砕いて表現しようとする作業は、一部どうしてもそれでは表現できない部分を削ぎ落してしまう。

でも、いろんな神経の多様性(Neurodiversity)があることを踏まえて敢えて言葉にしてみようと思います。とっても長いのですが、是非読んでみてくださいね!

そもそもビジョンができるまで

このビジョンをつくったのは2020年。このビジョンができるまでの道のりはこちらで一旦書いているのでここではリンクのみで割愛します!

出発点は中長期計画をつくるでしたが、結果的に「絵」にすることになり、理事会とスタッフ会議をいったりきたりしながら1年弱かけてつくりました。

絵の詳細

■大きな木と葉っぱ■

真ん中にあるのは大きな木。私たちのBe=在りようを表しています。

在りよう1:葉っぱ=埋もれた声を浮かび上がらせていく

2030の文字の上には葉っぱが3枚あります。これは誰かの声。埋もれてきた声。ささやき声にしか聞こえてこなかった声。私、私たち、誰かの声。それが木から浮かび上がって見えてきています。まずはそうした埋もれた声を拾い浮かび上がらせていくということをしていきたい。

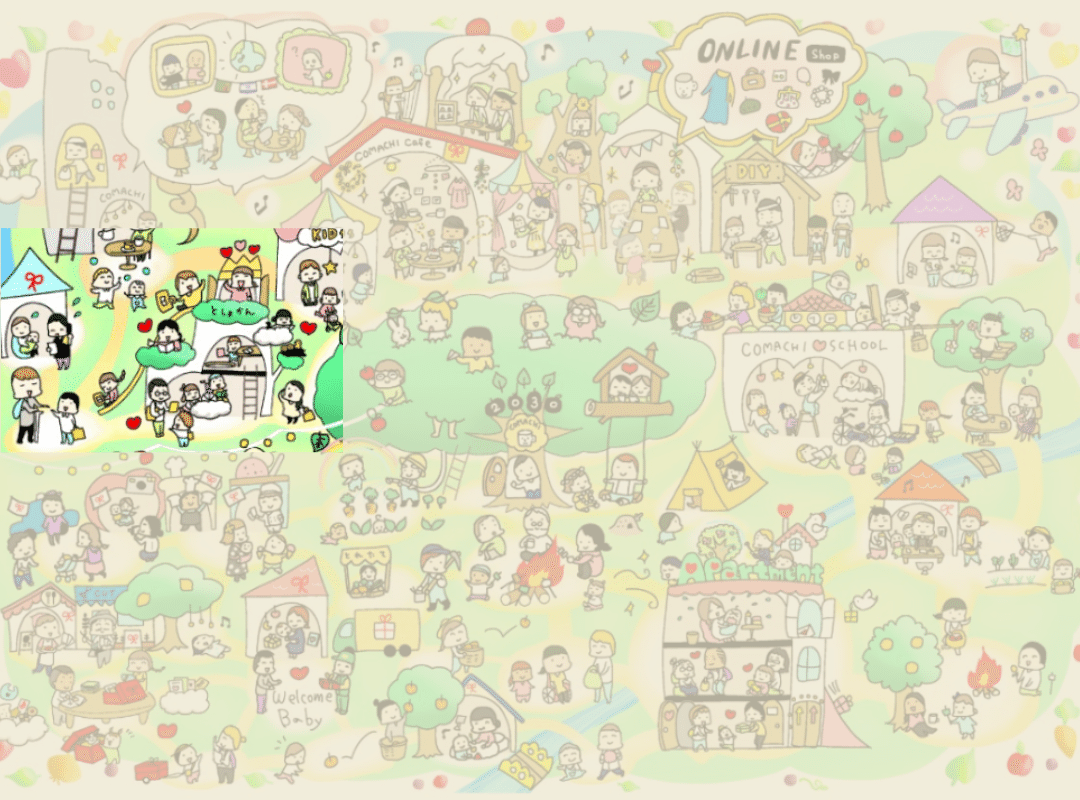

在りよう2:ぶらんこ・紙飛行機・遠くを見たり・足ぶらんぶらん・頭にのせたり=遊び心

多くの人が関心を持ち、結果的に関わっている。そのような裾野の広がりが「まちで子育て」を考えたときに大事なマインド。関わりたくなる、そのためには遊び心を大切にしたい。

在りよう3:対話=焚火

葉っぱが落ちてきて、それを囲んで(焚火として光をあてて)対話をする。赤ちゃんからご高齢のかたまでいろんな年代の人がいろんな角度からその葉っぱを見ている。

そこからこまちぷらすの事業やいろんな人たちの語り・実践・挑戦・場・活動が広がっていく(そのまわりにあるものはすべてそうしたことから始まった、始まっている、始めていきたい)。

■もう一つのカフェ■

右上の絵はもう一つのカフェの絵です。2020年のときにはまだこよりどうカフェはその構想もなく、まだ「夢」でした。

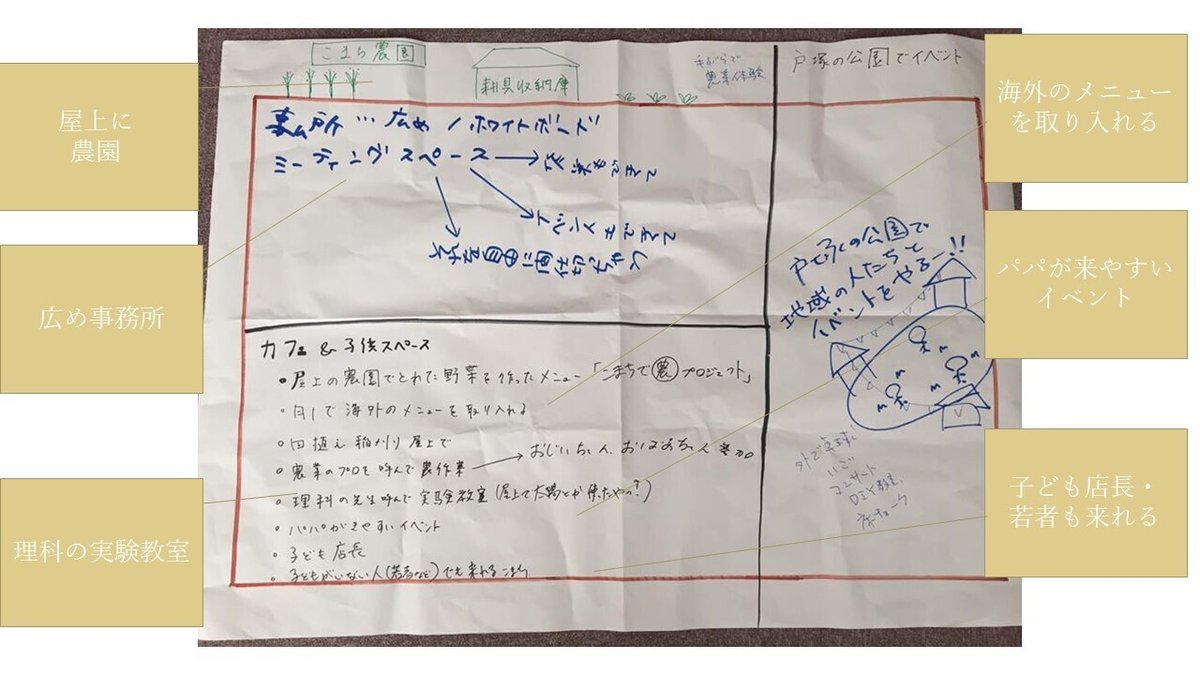

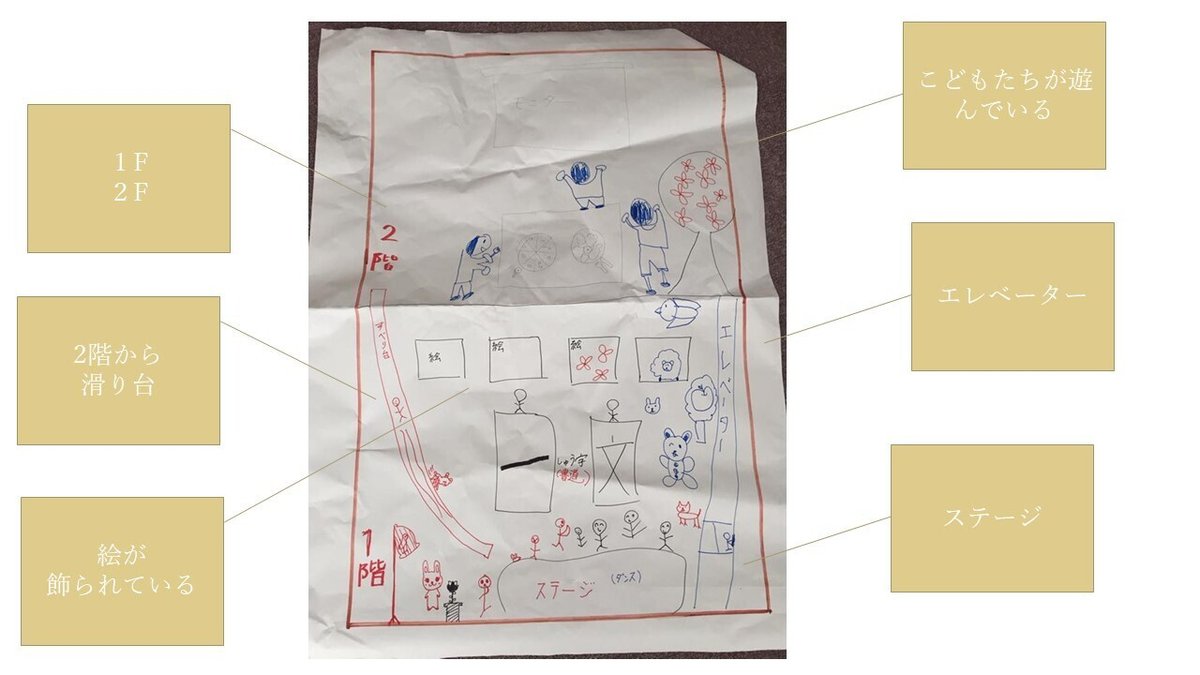

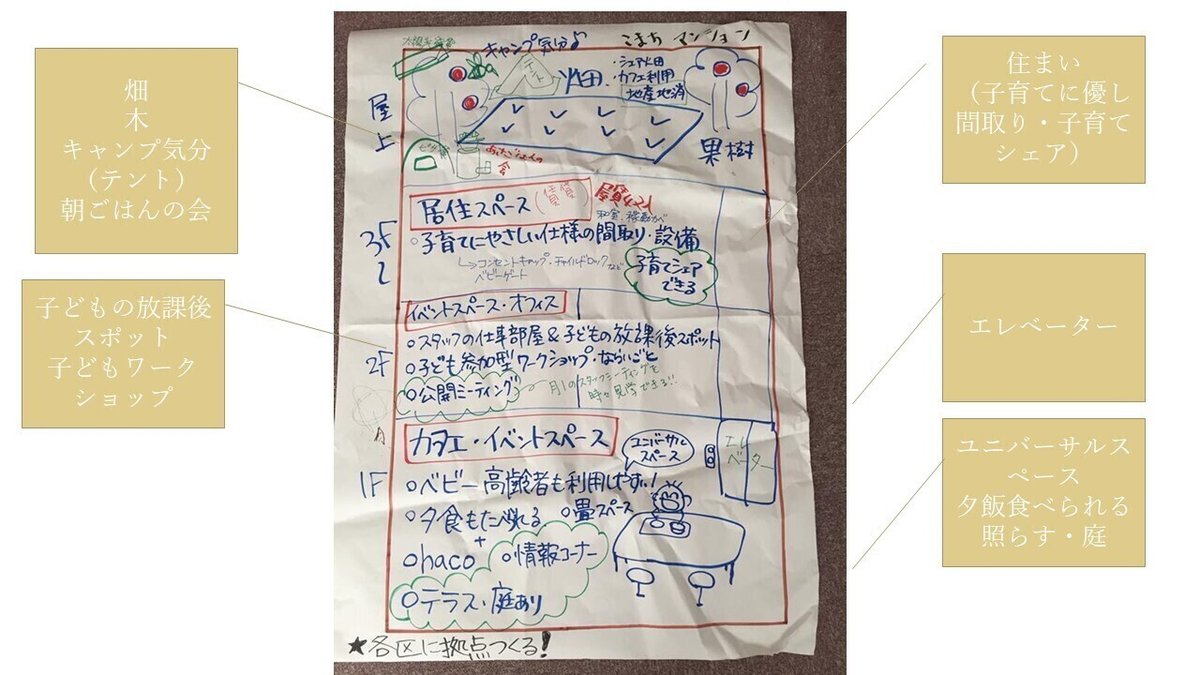

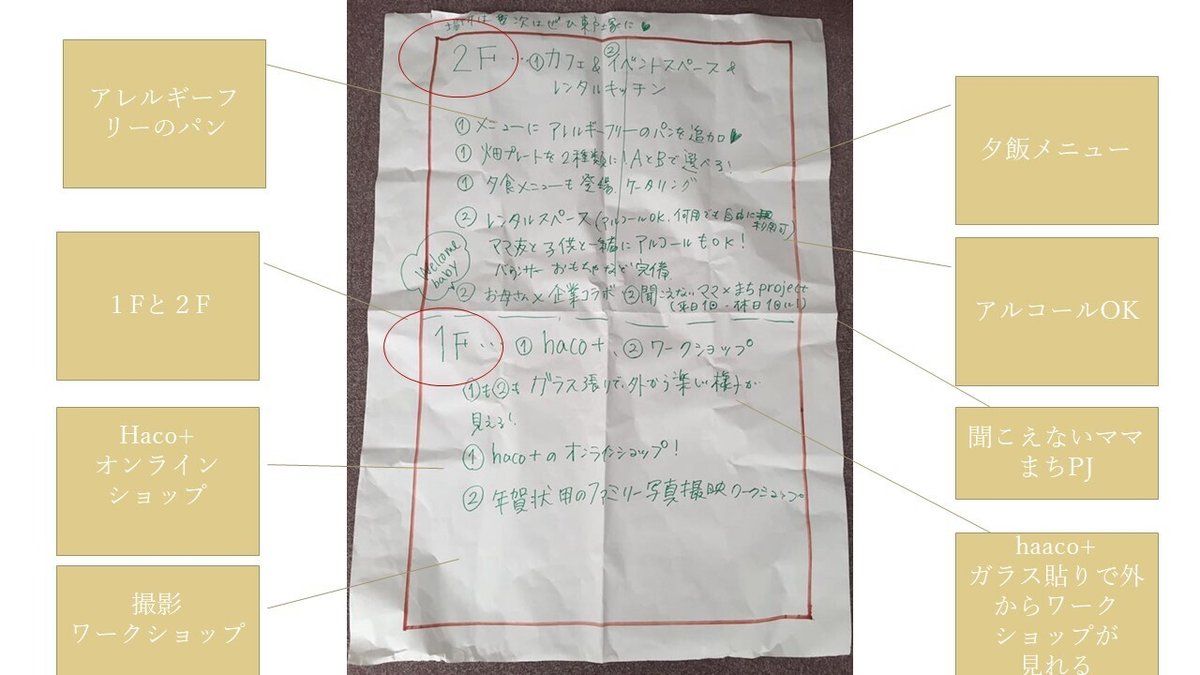

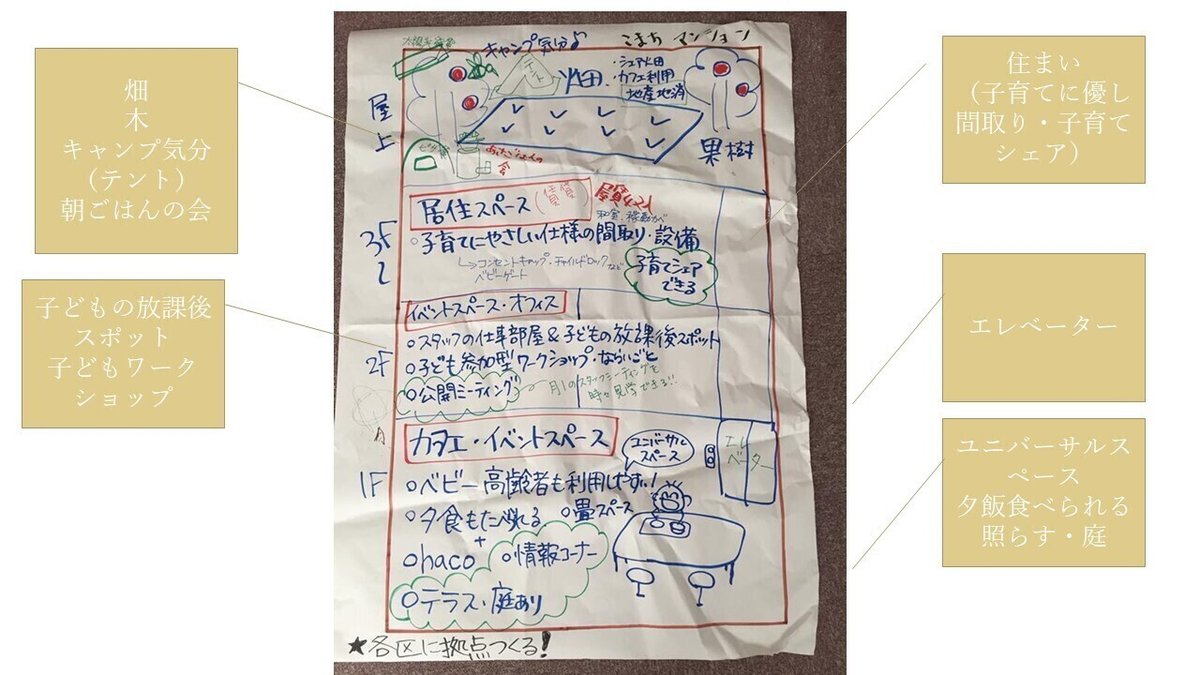

2018年ころからカフェが手狭になり、スタッフが働く場所がない。という課題に直面。移転かもう一つカフェをつくるとしたら・・・ということで2018年、総会の後にお客様や関係者の方々に集まってもらった交流会で「いつかの夢のカフェ」をグループワークで描いてもらいました。そのときの写真が下の様子。

そのときのワークショップの結果発表模造紙はこちら

農園、海外のメニュー、こども店長・若者も来れる・パパが来やすいイベント・2階からすべり台・絵が飾られている・夕飯が食べられる・こどもの放課後・ステージ・子育てシェアができる住まい・庭・オンラインショップ・Bar(アルコールOK)・公開ミーティング・アレルギーフリーなパン・子どもワークショップ・・・そして広い事務所。笑 最後のはスタッフの切実な声ですね。

それまでのカフェでできなかったこと、これからのカフェでやりたいことをお客様として来ている方やこまちパートナーの皆さん、正会員の方や、関係者の方、いろんな皆さんと考えた楽しい時間でした。夢が膨らむ時間であのときのわくわくした気持ちは思い返すだけでも胸が高まります。

そして、2022年12月。こよりどうカフェとして「移転」ではなく、こまちぷらすの「2店舗目」としてオープンできました。それが場を使わせていただけている善了寺様と、本当にたくさんの方のおかげです。

■世界中の居場所とつながる■

2030年には世界中のカフェとつなげて対話をしているであろうということがここに表れています。2019年あたりからこまちカフェこよりどうカフェにも時々海外から10-20人の団体や視察受け入れをしていますが、そのたびにスタッフやこどもたち等いろんな人たちとの対話の時間をつくっています。

教育について、子育てについて、女性として生きることについて、働くことについて、不登校について、人生観、いろんな深い話を通訳挟みながらします。

いろんな言語が飛び交う中で、通訳を挟みながら、「テスト?学校のテストは黒板に問いを書くだけであとはスマホやパソコンで自由に調べて3時間かけてレポート書く感じよ」「学校に泊まるとかもあるよ。修学旅行?砂漠で1週間こどもたちだけでサバイバル(保護者も数人はついていくけどね)」など前提や想像を超える話を互いに聞いたり、「オルタナティブがなければつくればいいのよ、なんでつくらないの?」等ドストレートな直球質問が来たり。前提が違うからこそ自分自身や自分たち自身が勝手につくっている「枠組み」に気づくことができる。

その前提が違う「問い」の力を、大きく実感してきました。それをもっと身近に、豊かなローカルな暮らしを互いに共有し合って、尊重しあい、知恵と工夫を交換して、互いに「当たり前の枠」とそれが生みだしている課題に気づいていけるように、リアルの場とテクノロジーの融合がなされている。暮らしに近いカフェ同士だからこそできることだと思っています。そのころには即時自動翻訳もずっと身近になっていて言語の壁も感じにくくなっていることでしょう。

■カフェ■

カフェにはミモザが飾ってありますね。季節は3月頃のカフェでしょうか。当時のメモには、「場の価値高まる」「子連れワーキング再スタート」「香り」「音楽」「人」「働」「食」「預」「諦めなくていい」「自分を後回しにしない」などのキーワードが書いてあります。ファッションショーをしている人がいたり、お話しをしていたり、雑貨や自分の身体、言葉を通した「自己表現」の場、それは五感で楽しみ、リアルだからこそ感じられる空気がそこにあります。

■お菓子の工房■

2020年にはまだ家庭用の機材しかなかったですが、いつかちゃんとしたお菓子の工房にしていきたいという夢を込めたコーナーがこちら。いろんな人の願いや想いがこもったお菓子が毎日焼き上がり、いい香りとともに街中に広がっています。短時間働く、もくもく、関わり、社会復帰、障害あるなし関わらず、というようなキーワードも書かれていました。横でハープを弾いている女性もいます。音や香りや味を通して伝わっていくこと、言葉を超えて伝わっていくことがたくさんありますね。リアルな空間と外をつなぐ、お菓子の工房の可能性がここに描かれています。

■バーチャルカフェ■

心身の病気や障がい、文化的や要因や関係性・・・様々な理由により行動や移動に制約がある人がたくさんいます。物理的にいけなくても、その場にいるかのように話すことができる、そんなことが2030年には当たり前になっているだろうということからこの絵では4人のうち3人が半透明で描かれています。

既に2025年の現時点ではいろいろと装着して見たり聞いたりするVR等の技術や、何も装着しなくてもその場にいるかのうような対話ができるStarlineProject等が発表されています。技術革新のスピードは想像以上に加速し、2030年には実際に人を3Dで瞬時に捉えその空間にいるかのうように同じ空間に表し(投影という技術ですらなさそう)、タイムラグもほぼなく会話ができているでしょう。

リアルに会いたくもなったときに、それも選択できるような社会的・物理的なバリアも取り除かれている状態も同時に進む。バーチャルかリアルかではなく、そのどっちも選択ができるというような状態。

■オンラインショップ■

オンラインショップができていて、カフェにリアルにこないと買えないいろんなものが遠方でも買えるようになるという絵。コロナ禍でストップした店内飲食のかわりにできることを模索し、このオンラインショップは2020年5月に実現しました。このビジョンの絵を描いていた時期は、まさにこのショップが軌道にのるように試行錯誤を重ねていた時期。この後リアルな場が復活したのでオンラインとリアル両輪でどう両立するか模索していたのを思い出します。当時のメモには「大人も学ぶ」「好きなことを」という言葉が描かれていました。買い物だけではなく、オンラインショップでいろんな「学び」を得られることも想定して描いた構想です。

■ものづくり・DIY■

DIYの絵は、ものづくりの空間。机や椅子をつくっていて、子どもが椅子の座り心地を確認しています。ハンモックもつくった様子。お菓子の工房ならぬ木工の工房です。そうしたものをつくることを通した人と人がつながる様子がここで描かれています。

■COMACHI SCHOOL(こまちスクール)■

こまちスクールは、まちなかの学びの場。自転車を分解している商店会のおじさんがいて、それを座りながらいろいろと聞いている子、寝っ転がりながら自転車の本を読みつつちらっちらっと横目で見ている子、後ろを向きながら地面に棒でその分解中の自転車を描いてみようとしている子、後ろから興味津々!という様子で覗き込んでいる女の子、いろんな子がいます。奥には白いふわふわなところに横になっていたり、一緒に何か部屋を飾ったりしている子もいます。上にはDIYで活躍していたおじさんがこどもたちと何かをつくっていたり、屋上の左側にいる子が遊び心のある木にいる女の子と何かものをやりとりをしていたり、、、いろんな「知る」「つくる」「見る」「聞く」「居る」「考える」「役立ちの機会」が交互に起きている様子が描かれています。共通しているのは自分なりの辿り着き方。いろんな大人やまちの人との関わり。

いろんな価値観でいろんな生き方をしている人を身近で接して、こんな風に生きていくことができるのかと、親や先生だけではない少しナナメの関係の大人たちからの視点を増やしていける場です。

■産後を支える■

いろんな箇所にいろんな人がいろんな産後の家庭を支えている様子が描かれています。「親が頼れない人も」「まちの人を信頼」「お惣菜」「若い子も抱っこしている」「ご飯が食べれる」「眠れる」「あの人なら」というようなキーワードが当時のメモに描かれています。幾つかの家庭の家には画面のようなモニターのよながついていて、カフェにいけないときも互いに繋がれ相談できる、というような様子も描かれています。

■住まい■

住まい=Apartmentというように描かれていますが、3階にそれぞれいろんな絵が描かれています。子育てをシェアしている。誰かが何か困ってそうだったら届けにいったり、受け取ったり。逆に支える側にもなっている。屋上には畑がある。この2018年のワークショップのときにご参加いただいた皆さんが描いてくださったこの絵が一つモチーフになっています。

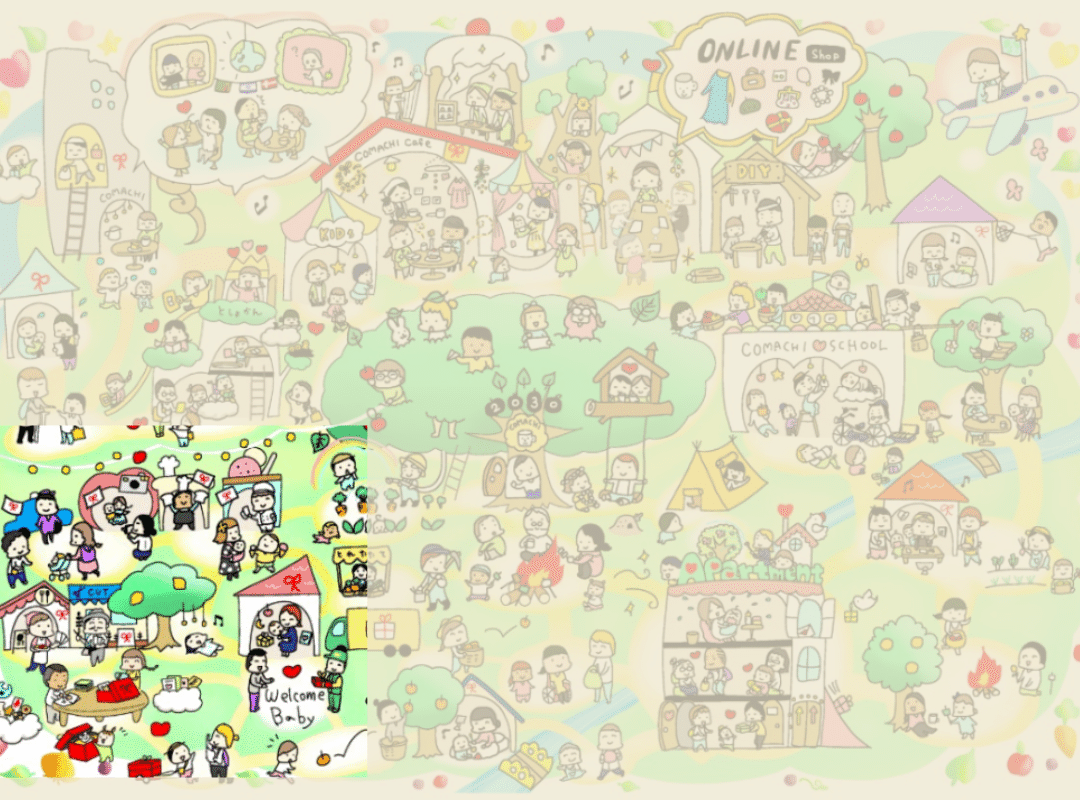

■ウェルカムベビープロジェクト■

ウェルカムベビープロジェクトは2016年に始まったプロジェクトで、子どもの誕生をまちのみんなで祝福していく文化をつくろうというプロジェクトです。

例えばまちのみんなで出産祝いをつくって渡したり、その過程でたくさんの方が知り、関わるというようなプラットフォームをつくっています。実際のいろんな商店さんをイメージしていて描いてもらったりしました。関わっているたくさんの人が広がっていたり、そこにこどもたちも関わっている(ちゃぶ台の上で書いたり出産祝いを詰めたりしています)様子が描かれています。一緒に事業を立ち上げたヤマト運輸さんをイメージしたトラックとドライバーさんも描かれています。リボンが出産祝いの箱の上や家に描かれていますが、ウェルカムベビーのモチーフとしてここでは描かれていて、よくよくみると、このビジョン全体に、あちこちに、そのモチーフが描かれています。ウェルカムベビーなまちになっていること、まちのいたるところで赤ちゃんウェルカムが溢れている事、各自宅とつながっている様子が描かれています。

■図書館■

参加の場としての「図書館」が描かれています。2021年5月当時にその図書館を描いたときの想いを描いています

本を起点にまちと人がつながる場、世代や性別などより多様な人が参加できる場として図書館に注目しています。

参加というのもいろんな在り方があっていい。亡くなったおじいちゃんの蔵書をその娘がオーナーとなって借りて、故人がその箱を通して次の世代に発信しつづけるのもありでしょう。 子育てが女性を中心とした場というのがもうそもそも古いので、お父さん、子どもはいない世代、学生、おじいちゃん、場合によっては故人すらつながりを感じられるような不思議な静かな交差点になっていくといい。こういう場をカフェと連携しながらつくっていきたい。 https://note.com/yumiko_mori/n/n2be00bedecba

というように、人というのもいろんな人、時代を超えたつながりもイメージしています。

この絵を描いてから、実際に戸塚にこまちカフェから徒歩30秒のところにシェア型図書館が2023年11月に誕生しました。医療介護複合施設「ONE FOR ALL横浜」という医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム様が運営をする地域交流施設の中にシェア型図書館としてうまれました。

このビジョンの絵の図書館についてお話をし、その必要性について共感いただき、1年少し経った頃に本当にできあがったのを見て感動しました。ビジョンに描いた絵は皆さんと共有し、こまちぷらすが主体となって実現するものだけではなく、いろんな人たちが主体となって実現するものであることをそのときに強く実感しました。

■多様な人がまちなかのいろんな場にアクセスできている■

実際にはわかりづらいかもしれませんが、目がみえなくて白杖をついている人、車イスにのっている子が2か所いたり、耳が聞こえないお母さんが赤ちゃんを抱っこしていて筆談でやりとりをしている様子などいろんな様子が描かれています。

■レンコン=まちごとに異なる形で「子育てがまちでプラスに」なっている■

実はこの絵の後ろには蓮根(レンコン)が透けています。これは一人の理事が描いてくれたビジョンの絵に描かれていたものです。蓮根は切る断面によって、穴の位置が変わります。子育てがまちの力で豊かになっている街が日本中世界中に広がっているビジョンを描こうとその絵には描かれていましたが、その形はその土地にいる人、土地にある魅力、つながりによって形が変わる。その土地ごとに異なることが大事。その広がり方(Not広げ方)を大事にしようというようなメッセージでした。

よって、それ以降、私たちのビジョンの広がり方はまさにこの「蓮根」をイメージしています。フランチャイズ展開などはしていませんが、それもその土地にいる人たちがその人ごとの願い思いを起点に場や活動をつくり、広げていくこと、その少しでも何か力になれることがあればと思っています。2023年にはその考えのもとクラファンを実施し、200人近い方にご支援をいただき岡山・長野・北海道と居場所の各地に3-4か月ずつ通ってカフェ型居場所づくりの立ち上げ講座インターン発表会を始めることができました。各地共通しているのは「豊かな関わりが生まれる場」であること。今はそのネットワークづくりに挑戦始めているところです。

そして、それは日本国内だけではなく海外にも同様に広がっていくことをイメージしています。

スタッフも一緒に海外にいって各地の実践をみて学んで持ち帰ったり、各地の方々が立ち上げるカフェ型の居場所一緒に立ち上げ支援をできるようになったらいいな、そんなことをイメージした蓮根とこの飛行機です。

そのときには「COMACHI」=「こどもをまちで育てる」は、TOFUやNATTOと同じように一つの共通の言葉になっていて、各地のそのアプローチや知恵を互いに学びあいたいです。

このビジョンの絵を一緒に実現していきたい!後押ししたい!遠方だけど関わりたい!という方がいらしたら是非こちらから参加してください ↓